“一带一路”生产网络及中国参与程度

郑智(1993— ),男,河南商丘人,博士生,主要研究方向为经济地理与区域发展。E-mail: zhengzhi222@126.com

收稿日期: 2018-12-25

要求修回日期: 2019-02-22

网络出版日期: 2019-07-28

基金资助

中国科学院战略性先导科技专项(A类)(Y88P1100YT)

The Belt and Road production networks and China’s participation

Received date: 2018-12-25

Request revised date: 2019-02-22

Online published: 2019-07-28

Supported by

Strategic Priority Research Program of the Chinese Academy of Sciences (Class A), No. Y88P1100YT.

Copyright

随着全球化深入发展,全球生产网络已经成为协调和组织全球生产活动最主要的组织平台。共建“一带一路”倡议的提出标志着包容性全球化时代的到来,中国也将更快速、深入地融入全球生产网络中。在此背景下,“一带一路”沿线地区内部是否形成了较强的生产网络联系,中国在其中的参与程度又如何,是一个非常有意义的研究议题。论文基于全球生产网络视角,运用投入产出分析、增加值分解以及网络分析等方法,开展了定量研究。结果表明:① 研究期内,“一带一路”区域内部生产网络联系强度不断提升;② 中国在“一带一路”生产网络价值流动中处于核心和首位地位,且首位优势不断增强;③ 中国获取增加值空间分布上,呈现出东高西低、东南集聚的空间特征,东南亚是中国获取增加值的最主要来源地;④ 中国从“一带一路”沿线国家最终品中获取增加值效率较低,面临着“低端锁定”的困境,价值捕获能力亟待进一步提升。因此,中国应加大空间整合力度,最大化与“一带一路”区域的生产合作,同时进行由增量到提质的发展方式转型,提升增加值获取效率,为中国经济发展找到新的增长点。

郑智 , 刘卫东 , 宋周莺 , 叶尔肯·吾扎提 , 梁宜 . “一带一路”生产网络及中国参与程度[J]. 地理科学进展, 2019 , 38(7) : 951 -962 . DOI: 10.18306/dlkxjz.2019.07.001

With the deepening of globalization, the global production networks have become the most important organizational platform for coordinating and organizing global production activities. The Belt and Road initiative marks the beginning of the era of inclusive globalization, and China will be more quickly and deeply integrated into the global production networks. In this context, whether there is a stable production network connection within the Belt and Road region and how deeply China participates in such network are very meaningful research topics. Based on the perspective of global production networks, this study conducted quantitative research with methods such as input-output analysis, value-added decomposition, and network analysis. The results show that: 1) During 1995-2015, the connection of the internal production networks of the Belt and Road region intensified continuously. 2) China is at the core and the first position in the value flow of the Belt and Road production networks, and this advantage was constantly strengthened. 3) The spatial distribution of China's added value sources have the characteristics of decreasing from east to west and high concentration in southeast, and Southeast Asia is the most important source of China's value added. 4) China's acquisition of value added from finished products along the Belt and Road is inefficient. Confronting the dilemma of "low-level lock-in", China needs to upgrade its value capture capability. According to the above results, China should increase spatial integration and maximize production cooperation with the Belt and Road region, at the same time, carry out industrial upgrading, improve the efficiency of value-added acquisition, and find new growth points for China's economic development.

Tab.1 Countries in the Belt and Road Initiative area in this research表1 本文所研究“一带一路“沿线国家范围 |

| 分区 | 国家 |

|---|---|

| 中亚 | 哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦 |

| 蒙俄 | 蒙古、俄罗斯 |

| 东南亚 | 文莱、柬埔寨、印度尼西亚、老挝、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国、越南 |

| 南亚 | 阿富汗、孟加拉国、不丹、印度、马尔代夫、尼泊尔、巴基斯坦、斯里兰卡 |

| 中东欧 | 阿尔巴尼亚、白俄罗斯、波黑、保加利亚、克罗地亚、捷克、爱沙尼亚、匈牙利、拉脱维亚、立陶宛、黑山共和国、波兰、摩尔多瓦、罗马尼亚、斯洛伐克、斯洛文尼亚、马其顿、乌克兰、塞尔维亚 |

| 西亚 | 亚美尼亚、阿塞拜疆、巴林、埃及、格鲁吉亚、伊朗、伊拉克、以色列、约旦、科威特、黎巴嫩、阿曼、卡塔尔、沙特阿拉伯、叙利亚、土耳其、阿联酋、也门 |

Fig.1 Proportion of foreign value added in the Belt and Road area图1 “一带一路”沿线国家最终品国外增加值比重 |

Fig.2 Regional foreign value-added distribution and change in the Belt and Road area图2 “一带一路”沿线国家区域性国外增加值比重分布(a)及变化(b) |

Fig.3 Value-added flow network of final product in the Belt and Road area图3 “一带一路”沿线各国最终品增加值流动网络 |

Fig.4 Value-added inflow network of final product in the Belt and Road area图4 “一带一路”沿线国家最终品增加值流入网络 |

Fig.5 Change of China's capacity to capture value through production networks in the Belt and Road area图5 中国在“一带一路”沿线国家通过生产网络捕获增加值能力演变 |

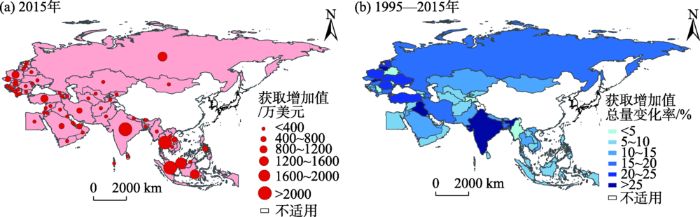

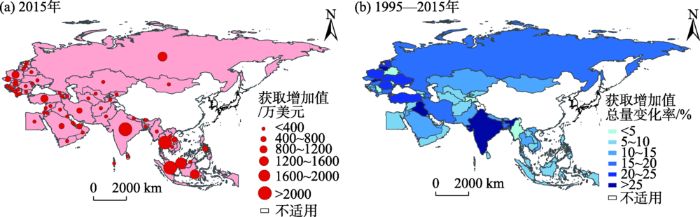

Fig.6 Distribution of China's value-added sources (a) and change (b) through production networks in the Belt and Road area图6 中国在“一带一路”沿线国家通过生产网络捕获增加值来源(a)及变化(b) |

The authors have declared that no competing interests exist.

| [1] |

[

|

| [2] |

国家发展改革委, 外交部, 商务部. 2015. 推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动 [M]. 北京: 外交出版社.

[National Development and Reform Commission, Ministry of Foreign Affairs, Ministry of Commerce of China. 2015. Vision and proposed actions outlined on jointly building Silk Road Economic Belt and 21st-Century Maritime Silk Road. Beijing, China: Foreign Languages Press. ]

|

| [3] |

[

|

| [4] |

[

|

| [5] |

[

|

| [6] |

[

|

| [7] |

[

|

| [8] |

[

|

| [9] |

[

|

| [10] |

[

|

| [11] |

[

|

| [12] |

中国国际经济交流中心. 2017. 国际经济分析与展望(2016-2017) [M]. 北京: 社会科学文献出版社: 163-164.

[China Center for International Economic Exchanges. 2017. World Economic Analysis & Outlook (2016-2017) .Beijing: Social Sciences Academic Press: 163-164. ]

|

| [13] |

|

| [14] |

|

| [15] |

|

| [16] |

|

| [17] |

|

| [18] |

|

| [19] |

|

| [20] |

|

| [21] |

|

| [22] |

|

| [23] |

|

| [24] |

|

| [25] |

|

| [26] |

|

| [27] |

|

| [28] |

|

| [29] |

|

| [30] |

|

| [31] |

|

| [32] |

|

| [33] |

|

| [34] |

|

| [35] |

|

| [36] |

|

| [37] |

|

| [38] |

|

| [39] |

|

| [40] |

|

| [41] |

|

| [42] |

|

| [43] |

|

/

| 〈 |

|

〉 |